地域循環共生圏づくりの推進

多様な主体の自発的行動による地域循環共生圏創出を応援しています

更新日:2020年04月06日

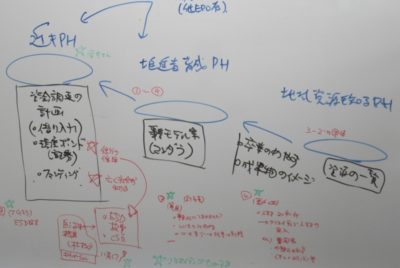

きんき環境館では平成29年度から、地域協働を支えるプラットフォームの運営力を高める支援をおこなってきました。事業では、地域住民、自治体職員、学校教員など多様な分野の方との様々な取組みを通じて、プラットフォームの有用性についての共通理解が促されたり、プラットフォーム運営の実践・推進の力が高まったりする機会づくりに配慮してきました。

先の3年を振り返ると、地域でのプラットフォームの有用性は概ね地域で認められてきて、社会全体でそういった気運が高まってきたことも背景としながら、プラットフォーム創出を求める事業が散見されるようになってきました。

地域の自立性を重視しながら、地域内の経済循環を豊かにし、情報・サービス・モノを他地域と補完・交換できるような地域づくりが、地域循環共生圏の創出では目指されてきましたが、今後も引き続き取り組むべき考え方と思われます。地域資源を知り、地域資源を生かすプラットフォーム推進者の育成にもつながるように、創意工夫を重ねた支援を続けていきます。

今年度から、事業ブログのテーマのひとつを「地域循環共生圏」としました。事業を通じて得られたコツ等を「地域循環共生圏お役立ち情報」として、皆さまの地域での地域循環共生圏の構築にお役立ていただけるようお伝えしていきます。

(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)

新たな年度に入り、近畿地方環境事務所との協働で、一般社団法人コミュニケーションデザイン機構(代表理事 上野浩文)が、きんき環境館を引き続き運営することになりました。地域循環共生圏に資する取組のインキュベーター的な機能を果たすイメージを持ちながら、事業計画をブラッシュアップしているところです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。