ESDの推進

参加者同士の想いをつなげ、学びを深めた「近畿ESDフォーラム2022年度」開催報告!<第2部編>

更新日:2023年02月03日

近畿ESDフォーラムを1月21日(土)に大阪で開催しました。

「“ESD for 2030”パートナーシップで地域から実践するSDGs~未来につなげる教育・つながる想い~」と題したこのフォーラム。3年ぶりの対面開催とあって、会場内はマスク越しではあるものの参加者の皆さんの笑顔があふれ、終日活気に満ちていました。

前回のブログで第1部<午前の部>の様子についてご紹介しました。

第1部の様子を、きんき環境館YouTubeチャンネルにUPしました!!!ぜひご視聴いただき、皆さまの活動の参考にしていただければと思います。

今回のブログでは、第2部<午後の部>の様子について、参加者の感想を交えてご紹介していきます。

<2部:午後の部>

午後からは、ワークショップ「行動化を促す授業・プログラムをつくろう」を実施しました。

このワークショップは、教員・学生、自治体職員、拠点の方々といった参加者が、分野の違いを超えて連携し、ESDの授業づくりに挑戦しようというものです。

まず、講師の大西氏から授業づくりについて講義いただきました。

① 課題に対して「自分事」化させるための仕掛けが必要

② 探究的な学びにつながる「問い」を考える

③ 仲間と共に学び合う場の設定

といった大事なポイントがありました。

「ESDの授業・プログラム作りのポイント」

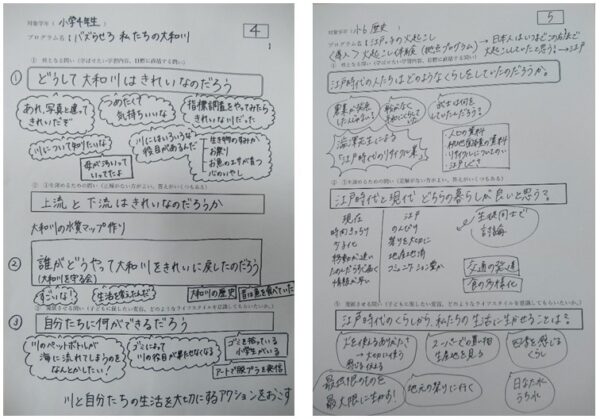

その後、7つのグループに分かれて和やかに自己紹介の後、グループ内の拠点の方にご用意いただいたプログラムを紹介してもらいました。そして、いよいよそのプログラムを活用した授業づくりの話し合いが始まりました。

どのような「問い」が子どもたちの興味・関心を引き出して自分事化を促すのか、頭を悩ませたグループもありましたが、どのグループも活発な意見交換により具体的な構想を練ることができました。

その後、全体で共有し、お互いの想い、考えを学び合う場をもちました。それぞれの発表ごとに大西先生から評価コメントや的確なアドバイスをもらうことで、一層学びが深まりました。

参加者からの感想では、

・授業づくりのワークはより実践に近く、今後に役立つトレーニングとなった。

・学校以外の方と授業を考えることがこれまでなかったため、授業づくりのあらたな視点を得ることができました。

・授業の単元構想案の作成ワークショップはとても良かった。子供だけでなく、大人に対しても十分使うことのできる思考回路だと思う。

参加された学校教員の方からフォーラム全体について「SDGs、ESDは今後地球に生きていくものとして、命を次世代へつなげていくものとしての気持ちが引き締まり、教員として学校で子どもたちと学び、未来につながる教育をしていきたいと思いました。」という感想をいただきました。

まさに、今年度のフォーラムの副題でもある~未来につなげる教育・つながる想い~に共感していただいたことを嬉しく思います。フォーラムの出会いをきっかけにESDの輪が広がっていくことを願い、私たちセンターがお手伝いできることを今後も取り組んで行きたいと思います。

以上、今回のESDサポート情報でした。

(中澤 地域教材化コーディネーター・学習指導コミュニケーター)

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。