地域循環共生圏づくりの推進

ローカルSDGsの効率的な実現を応援する共創の場づくり

更新日:2022年08月22日

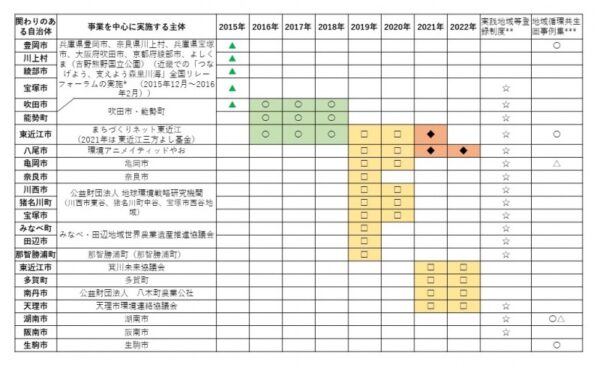

近畿地方では、2016~2022年の7年間で、21自治体が地域循環共生圏(ローカルSDGs)に先進的に取り組んでいます。近畿の10%の自治体がいわゆる“イノベーター(革新者)”や“アーリーアダプター(初期採用者)”として「地域循環共生圏」の創出に関わってきたと言えるでしょう。(詳しい経緯は下図をご覧ください。

SDGs達成を目指す2030年、カーボンニュートラル実現を目指す2050年、こうした節目に向けて、近畿各地での地域循環共生圏の取組拡大が期待されるところです。多様な主体が参画するプラットフォームを構築し、地域課題の解決に資する事業を産み出し続ける地域への体質改善には、個別地域の状況に応じて伴走支援が必要な場合があり、取組をどのように加速するのかが課題となっています。

そのような課題意識のもと、自治体の地域課題とその解決に資する技術や専門知識を持つ企業・民間団体の出会いを促し、事業を生み出し続けるローカルSDGs(地域循環共生圏)を効率的に実現しようという狙いで、きんき環境館と近畿地方環境事務所では「共創マッチングイベント」を今年度実施する予定です。

ただ、先行するマッチングシステムの運営者の方々にうかがっていると、事前の目線あわせ(公民の互いの言葉の違いを踏まえた対話の下準備)、事後フォローアップによる公民対話のさらなるファシリテーション等、持続的な事業につなげるためには、伴走支援に近いサポートが必要なことがわかってきました。

イベント開催を通じて、共創を効率的に進めるための留意点を検証し、「共創マッチング」の仕組をブラッシュアップしつつ、地域循環共生圏づくりの加速に寄与するポイントを明らかにしていきたいと考えています。

今年9~12月にかけて、上記の「共創マッチングイベント」をおこなう計画です。詳細が決まり次第、このサイトでもご案内しますので、自治体・企業・民間団体の皆さまのご参加をお待ちしています。

以上、今回の地域循環共生圏づくりに向けたお役立ち情報でした。

(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)

2016年以降、地域循環共生圏づくりの取組は近畿の各地で実施された。それぞれの取り組みに関わりのある自治体を整理したものがこの表である。7年間で21自治体が地域循環共生圏についての何らかの取組を実施してきた。これらをさらに拡大するためには、効率的・効果的に応援する仕組

が求められている。

*森里川海のつながりや、それとともに暮らすことへの感動と共感を、一人一人のライフスタイルに反映させ、「地域循環共生圏」の創造へとつなげる活動。環境省にプロジェクトチームが立ち上げられ、多様な主体と連携した発信・イベント開催等を推進した。「つなげよう、支えよう森里川海」全国リレーフォーラムが実施され、近畿では2015年12月~2016年2月にかけて、1か所でシンポジウム、5箇所でミニフォーラムが開催された。

**「環境省ローカルSDGs(地域循環共生圏)」実践地域等登録制度。2019年から登録が始められている。

*** 環境省HPの「地域循環共生圏事例集」に掲載されている事例の関係自治体は〇、HPに「先進地域のエッセンスをしる」ために挙げられている事例の関係自治体は△を付けた。

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。