地域循環共生圏づくりの推進

地域循環共生圏に取り組んでいる地域の特徴について

更新日:2022年05月31日

令和4年度の環境省「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」に採択された活動団体が4月に発表され、6月7日・8日には、全国キックオフミーティングが開催される予定です。

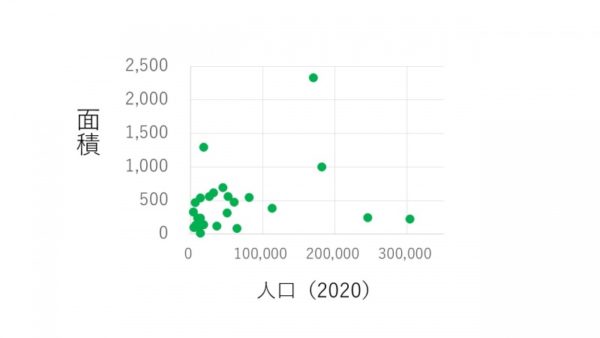

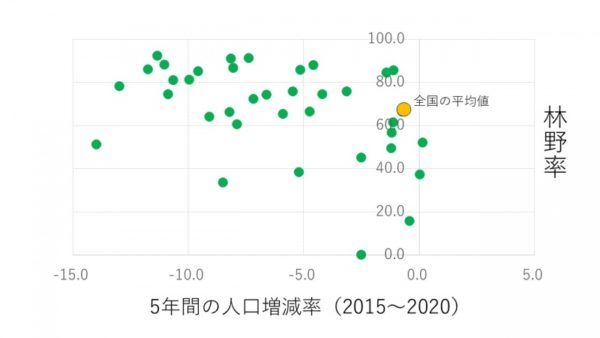

選定された27団体は、それぞれ個性のある地域循環共生圏の環境整備に取り組まれますが、対象とする活動地域の自治体について統計データを調べたところ、人口6万~7万人より少ない地域、面積約500平方㎞より少ない地域といった性質が見えてきました。また、最近5年間での人口減少が数%~10%くらいの幅の中にあることや、ばらつきは自治体により大きいが80%前後の林野率の地域の多いこと等がわかりました(※)。

本事業では、地域循環共生圏づくりに向けて、地域のビジョンを多様なステークホルダーが対話して曼荼羅図のかたちで合意し、そこから事業のタネを創出すること、それらの活動を役所内の部門間連携を促しながら事業推進することを支援しています。これまで行政職員の方とお話しする中で、こういった取り組みを政令市のような規模の大きな自治体で実施するには、かなりハードルが高いと感じていました。先日おこなった自治体ヒアリングの中であらためてそのようなコメントをいただいたので、気になって実際に調べてみると、地域循環共生圏プラットフォームづくりを進める団体の活動地域の特質が見て取れました。

他方で、地域内部で十分なエネルギー・食・建材等を調達できない都市部の場合には、都市部以外の地域から補完する必要があります。地域外と互いに助け合うようなかたちでのパートナーシップ構築のニーズが大きく、そうした取組の先行事例も必要とされています。

きんき環境館では、地域循環共生圏づくりに向けて、地域のサイズ感や自然資源の多寡に配慮して、先行事例の情報提供や最適な支援事業をご案内できればと考えています。ご関心のある方のご相談を随時お待ちしています。

以上、今回の地域循環共生圏お役立ち情報でした。

(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)

※人口と面積の計算については、複数自治体が対象地域の場合はそれら複数自治体のデータの合計値を用い、県全体を対象地域としている1団体は除きました。また、人口増減率・林野率については、複数自治体を対象とする地域については含まれる各自治体での値を、県の場合には県での値をグラフのプロットに用いました。

採択された地域は人口約数万人、それより少ないところが多い。この図では、令和4年度 地域循環共生圏づくりプラットフォームの構築に向けた地域循環共生圏の創造に取り組む活動団体のうち26団体についてプロットした。「宮崎県」は人口1,07万人、面積7,735㎞2であるため、この図の外側にプロットされている。

採択された地域での人口減少率は-5~-10%である例が多い。また、林野率は地域によって大きく違っているが、80%くらいが多かった。図1と同様に、令和4年度の採択団体についてまとめた。

なお、農業センサス【農山村地域調査】の用語解説によると、林野率とは「総土地面積に占める林野面積の割合」のこと。総土地面積は国土地理院『全国都道府県市区町村別面積調』による総土地面積。林野面積は「現況森林面積」に「森林以外の草生地」の面積を加えた面積。地目分類では山林と原野を合わせたものに該当する。

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。