多様な意見交換の場づくり

ローカルSDGsに向けた事業設計の考え方を学ぶ ―自治体職員を対象とした地域循環共生圏セミナー

更新日:2021年03月25日

3月15日、自治体職員向け「地域循環共生圏」セミナー(第3回)をオンラインにて開催しました。今回のセミナーのテーマは、地域循環共生圏づくり(ローカルSDGs)に向けた事業設計の考え方です。

講師と一緒に、接続テストを兼ねて、セミナーに申し込まれた自治体職員の方々へ事前ヒアリングをおこないました。セミナーで学びたいこと、現在課題と感じていることや、これから推進したいと考えていることについてうかがいました。

様々なご意見・ご要望をいただきましたが、一言で言えば、ローカルSDGs・地域循環共生圏を推進する仕組や体制を地域と協働して「創り出す」業務に対応することに課題を感じられていることが分かりました。決まった仕組・制度に沿って着実に遂行する業務が一般的なタイプだとすると、「創り出す」プロセスを伴う業務は、これまで培ってきた能力とは違うスキル・ノウハウが求められます。こうした背景のもと、事業・仕組を設計する考え方を学ぶことや、持続可能な地域づくりの具体例について情報収集することと同時に、同じような現場で試行錯誤する自治体職員との直接の対話・意見交換を望まれていることがわかりました。

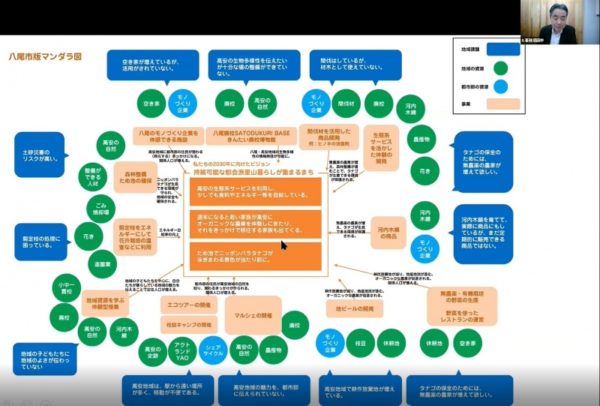

当日のセミナーでは、「創り出す」プロセスを進めるための鍵となる考え方について講演を聞いた後、地域循環共生圏プラットフォーム事業が実施されている大阪府八尾市での事業支援の事例を共有しました。八尾市で活用されている「緊張構造チャート」を、一部の参加自治体にも作成いただき、そのチャートを画面共有しながら、講師からの助言を得ました。参加者自らが記入したシートを題材とすることで、「創り出す」プロセスを進める考え方について具体的に議論され、参加者の理解が深まった様子が伺えました。

今回は、限られた時間でのオンライン開催であったことから、考え方を学ぶ時間が多くなりました。先行する地域の担当者との対話や自治体職員同士の意見交換の場づくりは、次の機会に実施できればと考えています。

以上、今回の地域循環共生圏お役立ち情報でした。

(田中 コミュニケーションプロデューサー・科学コミュニケーター)

八尾市での地域循環共生圏の取組とその活動するプラットフォームに対する支援について、情報共有した

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。