地域循環共生圏づくりの推進

地域循環共生圏構築に大切なプラットフォームの5つの機能~地域循環共生圏フォーラム2020から~

更新日:2020年10月28日

きんき環境館では、「環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業(以下PF事業)」において、事業に取り組む団体の皆様の支援をさせていただいております。

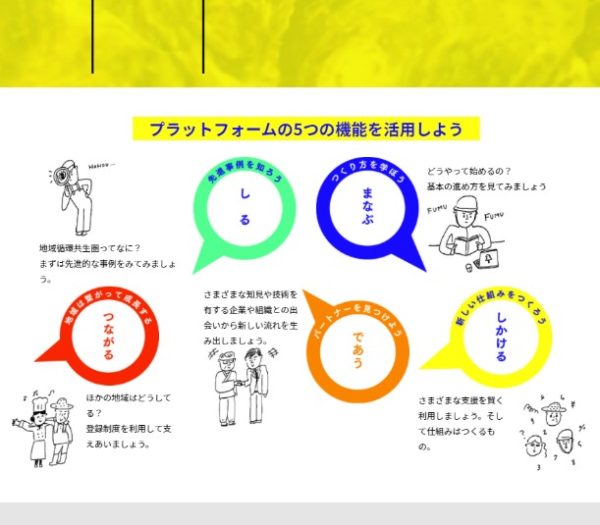

先日、環境省主催の「地域循環共生圏フォーラム2020」がオンラインで開催され、PF事業の採択団体の取組や、企業と自治体との連携取組などが分科会形式で紹介されました。きんき環境館では、「環境省ローカルSDGs -地域循環共生圏づくり プラットフォーム-」のホームページで紹介されている“プラットフォームの5つの機能”(キャプション参照)に着眼して分科会に参加し、地域循環共生圏構築に向けて、特に2つの機能の大切さを再確認しました。

1つ目は、(チーム形成に向けて)「つながる」です。事業化に向けた取り組みを始めたことがきっかけで繋がった縁や元々の繋がりを活かすことで、チーム作りは比較的スムーズにいった。また一方で、現在の繋がりでチームが構成される場合は、外部人材を投入することで内部関係者だけでは言えないことが言えるようになり、場の質が高まった。といった話が事例から聞かれました。

活動の経済的持続性を担保するための事業化に向けては、現在のメンバーで十分なのか。不足しているセクターや分野はないのか等、自分たちのチーム構成を見直す機会も大切ではないでしょうか。

2つ目は、(事業化に向けて)「しかける」です。地域資源の商品化や事業化を目標とする際には、そのプロセスや着眼点が大切となります。他地域の事例の中でも、自身の活動で事業化を進めるキーパーソンと同じセクターの方の話を聞くことで、新たな気づきを得ることができたり、現在の取組の方向性にズレが生じていないかの整理に繋がるのではないでしょうか。

自身の取組で構築するプラットフォーム以外にも、こういったフォーラムとのつながりを大きなプラットフォームと考えて、様々な事例を基に自分たちが構築しているプラットフォームを見直すことも大切なことと考えています。

以上、今回の地域循環共生圏お役立ち情報でした。

-

2024年03月12日

お披露目会(第4回) 脱炭素先行地域に関する勉強会 -

2023年12月26日

臨時閉館のお知らせ -

2023年09月28日

2024年度募集 地球環境基金助成金説明会 -

2023年09月19日

お披露目会+(第3回) 脱炭素先行地域&重点対策加速化事業に関する勉強会 -

2023年08月31日

個人情報保護方針

正式名称は「環境教育等による環境保全の取り組みの促進に関する法律」(平成23年6月改正)。環境行政への民間団体の参加と、多様な主体による協働を推進するための規定が多く盛り込まれている。

国民、民間団体等、国又は地方公共団体がそれぞれ適切に役割分担しつつ、対等の立場において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保全に関する取組。

持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)。一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境と関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育。

各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。